#04 L'esame di maturità andrebbe fatto alla scuola italiana

Quando smetteremo di essere così reazionari?

Uno degli argomenti più chiacchierati degli ultimi giorni è stata la protesta messa in atto da alcuni studenti, addirittura 4 su circa 520.000 maturandi, che hanno scelto di fare scena muta all’orale.

Una protesta comoda, dicono: “Tanto si siedono con >60, è solo una furbata per evitare l’orale”. Le pontificazioni a destra e a manca si sono sprecate, portate avanti sia da gente interna alla scuola, sia da gente che a malapena l’ha frequentata (l’utente social medio ha sempre qualcosa da dire no?). Ha fatto ovviamente discutere la posizione del nostro Ministro Valditara:

Ordine e disciplina insomma. Quanta nostalgia. Nella scuola del merito non c’è spazio per il dissenso (dopotutto la scuola deve riprodurre in miniatura le dinamiche di potere presenti nella società). Empatia e rispetto sono solo parole di cui spiegare il significato nelle ore di educazione civica, poi per favore torniamo tutti a essere dei soldatini, docenti e alunni.

Un altro parere illuminato che mi ha colpito è quello del buon Gramellini. Penna di spicco della sinistra borghese italiana, quella di spiccata levatura morale, con i vestiti sempre puliti che profumano di salotto borghese, il caro Massimo in sostanza dice alla studentessa rivoluzionaria un placido “Stacce” (Qui sotto l’estratto originale, in tutta la sua eversiva potenza)

Un po’ di contesto. La risposta di Gramellini è conseguenza della dichiarazioni di intenti di Maddalena, una delle studentesse che ha rifiutato di svolgere l’orale. Secondo Maddalena infatti a scuola nessuno si preoccupa dei ragazzi. Non si è sentita ascoltata, compresa e ha accusato i docenti di non interessarsi a lei.

Sarà vero? Sarà falso? Boh, nel dubbio, siccome il mondo è pieno di stronzi, Maddalena facesse spallucce e si abituasse a mandare giù, che tanto di bocconi amari ce ne saranno. Bravo Gramellini, applausi, nella prossima puntata delle parole della settimana metti un bellissimo “STICAZZI” e spiegaci come fare bei sogni guardando dall’altra parte.

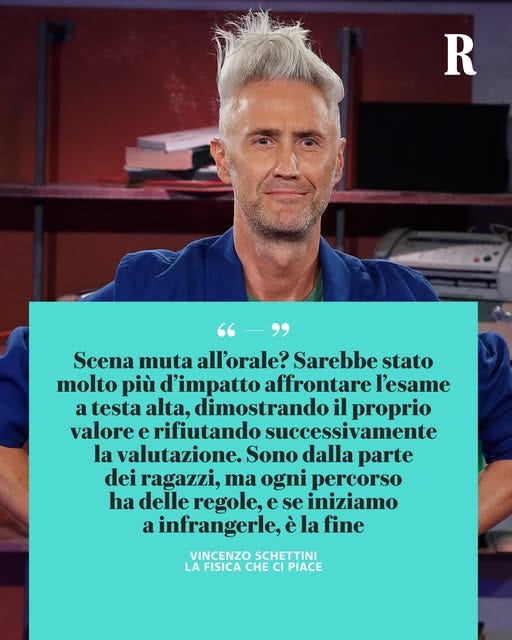

Ultimo parere, ma non per importanza, quello del ciuffo più amato d’Italia: Vincenzo Schettini. Il prof. della Fisica che ci piace, sempre più Guru e maestro di vita vissuta, ha tuonato:

Ora, intanto vorrei chiedere a Schettini come si fa precisamente a rifiutare un voto all’orale di maturità, considerando che i ragazzi non lo sanno nemmeno fino a che non viene pubblicato il tabellone. Ma a parte questo, una protesta è per definizione qualcosa che va contro le regole. Io me la immagino una versione di Schettini che a inizio ‘900, andava dagli operai a dirgli “Ragazzi sì va bene protestare per gli stipendi, la tutela sanitaria, la diminuzione delle ore di lavoro, però per favore fatelo solo dopo che avete finito il vostro turno massacrante”. Quindi studenti cari, va bene la protesta, però mi raccomando fatela in maniera sistemata e senza dare troppo fastidio.

Rifiutare l’orale. Cosa ne penso?

Partiamo da un presupposto molto basilare: ai vecchi, i giovani non piacciono. Ne parlavano Platone per bocca di Socrate, Seneca, Confucio e chissà quanti altri intellettuali che mi sfuggono. Il ritornello che le nuove generazioni fanno schifo lo abbiamo sentito tutti. Me lo sentivo dire io a scuola, se lo sentivano dire i miei genitori e così via. E sì anche a me A VOLTE i giovani non piacciono, o forse non li capisco e basta.

Quando accade però, cerco sempre di analizzare la cosa con lucidità, proprio perché non voglio cadere nell’errore di giudicare utilizzando la lente del “Quanto era bello il passato”. Come diceva il caro Nietzsche, io non voglio lasciare “Che i morti seppelliscano i vivi”. I giovani sono espressione del presente, con tutte le loro contraddizioni e se proprio vogliamo giudicarli, prima dobbiamo comprenderli.

Rifiutare di fare l’orale dunque. Una protesta. La più efficace? Non lo so. La più giusta? Non credo. Qualcosa da stigmatizzare? Ne dubito.

Durante le mie lezioni di storia, cerco sempre di far notare alle mie classi come i grandi cambiamenti nella storia sono figli di rivoluzioni, di rotture dell’ordine prestabilito. Sarà una lettura marxiana, ma a me pare la migliore lettura che possiamo dare. Questo non significa che tutti gli atti rivoluzionari abbiano lo stesso peso. Ma la rivoluzione, come la politica, è desiderio verso qualcosa che ancora non è. Quindi se i ragazzi desiderano una scuola diversa, che protestino e che cerchino modi sempre più efficaci di farlo.

Giorni fa ho condiviso su Instagram un post che riassumeva tutte le conquiste, recenti, nate proprio dalle proteste giovanili. Ma anche andando indietro, quante cose che sembravano assurde sono diventate diritti per noi inoppugnabili? Dall’abolizione della schiavitù, al diritto di aborto, quante piccole o grandi rivoluzioni hanno fatto storcere il naso a vecchiardi reazionari la cui risposta sarà stata: “Beh ma è sempre stato così, che si lamentano a fare?”.

Quando si commenta una protesta è facile dire: “Beh ma non potrebbero fare diversamente?”. L’ho pensato anche io per anni, quando ero contro il Gay Pride perché per me non aveva senso quella sfilata esagerata. Negli anni ho capito, che l’esagerazione, la scompostezza e una certa dose di caos è parte integrante di una protesta che ha per tentativo quello di sovvertire l’ordine delle cose. Certo, in mezzo ci sarà sempre chi ne prende parte senza crederci troppo, ma fossilizzarci su questo aspetto significa perdere di vista il problema.

Il problema appunto. Il grande elefante nella stanza, che evidentemente sfugge ai più ma soprattutto sfugge al nostro Ministro dell’Istruzione e del Merito (ed è grave): la scuola italiana non funziona. E io mi auguro che sempre più studenti facciano sentire la propria voce e, mi piace sognare, sarebbe bello che noi docenti ci schierassimo dalla loro parte invece di sentire minacciato il nostro ego.

Guardare la luna, ignorare il dito

Anziché scervellarci sulla liceità della protesta, chiedendoci se poteva essere fatta meglio, diversamente, in maniera meno fastidiosa, se i ragazzi ci credono davvero o no, se l’hanno fatta solo perché avevano già 60 e altri cazzi, potremmo prendere un attimo in considerazione quanto è stato detto sulla scuola italiana?

I ribelli dell’orale hanno in sostanza accusato la scuola italiana di essere un sistema tossico, basato sulla competitività, che appiattisce tutto sui voti, dove non c’è empatia e ascolto e altre cosine del genere. Ebbene, signori e signori, sto per dire una roba forte, tenetevi stretti che si vola: i ribelli dell’orale c’hanno ragione.

Nella mia breve carriera scolastica, io ho visto esattamente tutto quello che i ragazzi hanno denunciato. A parte il fatto che obiettivamente il sistema scolastico esaspera il voto, dato che per avere 100 alla maturità DEVI prendere tot crediti, tot punti, tot questo, tot quello (sia mai che durante un anno della tua adolescenza puoi permetterti di avere problemi e non essere performante al 100%). Se vuoi la lode poi NON DEVI prendere un voto in pagella inferiore a 8, se no Gesù si arrabbia e decide che l’eccellenza te la scordi.

Mettiamo da parte questo. Dopotutto, potremmo dire, se vuoi l’eccellenza devi sudartela. Ci può stare, un po’ come quando dopo la maturità la mia coordinatrice di classe mi disse “Se studiavi pure matematica anziché 96 prendevi 100, peccato” e io risposi “Eh prof. ma a me la matematica non piace e non ci ho mai capito niente, quindi va bene così”.

Mettiamo da parte questo dicevo, che se no ci concentriamo solo sulla fine di un percorso dove non tutti possono essere eccellenti, e tiriamo fuori una domanda bomba: “Quanti sono gli insegnanti che davvero ascoltano gli studenti?”. Ve lo dico io. Sono pochissimi.

Ora, io non mi sento un fenomeno. Ho l’indole da Caro Maestro e mi sbatto un sacco a fare il mio lavoro, come altri bravi colleghi che ho avuto la fortuna di incontrare. Ma non mi sento un supereroe, per il semplice fatto che credo semplicemente di impegnarmi per svolgere il mio lavoro al meglio. E parte del mio lavoro è ascoltare i poveri cristi che mi trovo davanti.

E no, non significa che il professore fa anche lo psicologo, l’amico, il sostituto genitore o quello che volete. E, altra grande rivelazione, il fatto che io ascolti i ragazzi non implica che io non sappia tenerli in riga, o non riesca a fargli raggiungere un buon livello di preparazione. Io faccio il professore e ascolto i ragazzi perché credo fermamente che ascoltare sia una parte fondamentale della professione, e tante volte mi è capitato di ascoltare ragazzi che non stanno bene, che si sentono invisibili, non considerati, addirittura scherniti.

Per dirne una, quest’anno in una terza ho avuto (come praticamente in ogni classe) una ragazza affetta da forti disturbi d’ansia. Per una mia collega era molto strano che questa ragazza avesse ansia, dopotutto “È bella, spigliata, parla alle assemblee di istituto perché ha ansia a scuola? DI SICURO NON STUDIA”. Ho provato a spiegarle che l’ansia non è una cosa che colpisce uniformemente tutti i campi della tua vita, e che può colpire un aspetto molto specifico e lasciare intatti gli altri.

Non contenta, qualche settimana dopo, la collega mi mostra la foto profilo Whatsapp della ragazza e mi dice “Secondo te una così può mai avere l’ansia?”. Una così era una ragazza, di 16 anni, con un vestitino aderente che si fa un selfie allo specchio, evidentemente tacciata di essere troppo sfacciata per avere ansia a scuola. Direi che non serve andare oltre e vi lascio immaginare il mio imbarazzo.

Episodi come questo ne avrei a bizzeffe. Per i colleghi i ragazzi sono sempre furbi, sfruttano tutto per non studiare, arrivano persino a simulare disturbi psichici per non farlo. Sia mai che forse che gli studenti sono esseri umani problematici, rotti, sfaccettati, eterogenei come noi adulti. Forse ero stupido io che a scuola semplicemente non studiavo senza fingere pianti e attacchi di panico. Forse siamo davvero vasti e conteniamo moltitudini, come diceva Walt Whitman, ma solo quando finiamo di essere studenti.

Ciliegina sulla torta, gli esami di maturità. Gli stessi esami per cui c’è stata questa levata di scudi, perché guai a toccarli e a metterne in dubbio modalità e correttezza. Io li ho vissuti gli esami di maturità, dall’altra parte e di empatia ne ho vista ben poca. Voti del triennio messi in dubbio perché “Tanto voi professori interni si sa che gonfiate i voti”, “Questo studente sarà sicuramente raccomandato” (perché i crediti erano aumentati nel corso degli anni, sia mai che uno può migliorare dal terzo al quinto anno…); esami scritti corretti facendo paragoni con i propri alunni; colloqui orali votati al ribasso perché “C’è stata troppa timidezza, uno si deve sapere vendere meglio” e altro ancora. Quindi boh, io anche agli esami di maturità un’occhiatina la darei.

Ora, io non lo so se i ribelli della maturità potevano fare diversamente. Al contrario di esimi colleghi e intellettuali, io non ho la pretesa di ergermi a dire ai ragazzi cosa fare e come farlo. Non perché io non abbia idee, ma perché penso che con i ragazzi semmai bisognerebbe dialogare, cercare una soluzione insieme, stabilire un’alleanza.

Se hanno sentito di voler fare così, ed erano mossi da un intento sincero ben venga: è stata la loro protesta. Se questa protesta sarà il primo mattoncino di un cambiamento sarà il tempo a dirlo e l’impegno di chi a scuola continuerà a esserci. Altrimenti sarà stato un inoffensivo fuoco di paglia per lo status quo, nonostante il nostro Ministro sia evidentemente terrorizzato da, letteralmente, quattro studenti. Il dissenso d’altro canto non piace molto al nostro Governo, quindi è tutto perfettamente coerente.

Una cosa però la so con certezza ed è che i problemi della scuola non sono inventati e noi docenti ci siamo dentro, a volte siamo anzi parte di questo problema, troppo schiavi della perfezione che vorremmo dai nostri studenti. Non credo ci sia una soluzione universale, né tantomeno che con uno schiocco di dita si possano sistemare tutte le cose che non vanno. Ma barricarci dietro il mantra del “È sempre stato così” significa fallire e rinunciare a qualsiasi possibilità di comprensione e cambiamento.

“È sempre stato così” è una frase che non implica nessuna valutazione. Potrebbe essere sempre stato sbagliato o migliorabile. E se forse i giovani, con tutti i loro limiti, fossero semplicemente più attenti di come eravamo noi su alcune cose? Se avessero più voce rispetto a quanta ne avevamo noi? E anche se semplicemente fossero più fragili, non dovremmo forse imparare a relazionarci con questa fragilità piuttosto che ammorbarli ricordandogli quanto eravamo forti noi ai nostri tempi?

Se la scuola è un luogo dove si impara, noi docenti dovremmo essere i primi a ricordarci che non si smette mai di imparare. Fare un passo indietro quando non si capisce e ricordarsi che anche il disaccordo deve essere motivato e consapevole. Altrimenti non si chiama disaccordo, ma ignoranza. E la scuola, almeno su questo saremo tutti d’accordo, non ha bisogno di ignoranza.

Sono anch’io combattuto sul tema.

E condivido parte delle tue osservazioni, però da studente, nonostante fossi fra quelli con i voti più alti, posso dirti che almeno ai miei tempi non esisteva una competizione fra compagni di classe.

Penso che la storia della competizione per i voti sia molto recente e anche molto deleteria.

Il voto dovrebbe nascere a un unico banale scopo: fatto 10 = il 100% delle cose che dovresti sia sapere, che aver capito, che percentuale hai raggiunto con quanto tu hai studiato?

Ecco, questo banale concetto, visto come è intesa la scuola da insegnanti, genitori, società e quindi anche studenti, in realtà non é comune, e credo che sarebbe la vera rivoluzione.

Non il voto per incoraggiare, il voto basso punitivo ecc ecc. ma il voto come “banale” misura (che banale non è, dato che devi avere da prof l’empatia per capire lo studente).

Il sistema dei crediti poi è totalmente bizantino, ma è esattamente in linea con la gestione del resto della Cosa Pubblica, fatta di una selva di bonus, detrazioni e agevolazioni che di fatto avvantaggiano solo i cercatori di escamotage.

Possibile abolirli ma andrebbe compiuto un secondo atto rivoluzionario dopo quello di ripensare i voti.